本日7月1日は「氷室の日」です。

私は和菓子について深く調べるようになった今年初めて聞いたのですが、皆さんはご存じでしたでしょうか?

「氷室の日」は金沢でそう呼ばれているそうです。

湯涌温泉観光協会によると、藩政時代には旧暦6月1日を「氷室の朔日」と呼んでいました。

毎年冬に白山山系に降った雪を氷室に貯蔵しており、この日になると貯蔵した雪を「白山氷」と名付けて江戸の徳川将軍に献上していました。

加賀藩五代藩主の時代には金沢市近郊や市内に多くの氷室が設けられ、町民も氷を食べることが許されるようになりました。

しかし氷は非常に高価であったことから、代わりに麦で作った「氷室饅頭」を食べて無業息災を願う習慣が生まれたとされています。

このほかにも、江戸に氷を献上する道中の安全を祈願して氷室饅頭が作られたという説もあります。

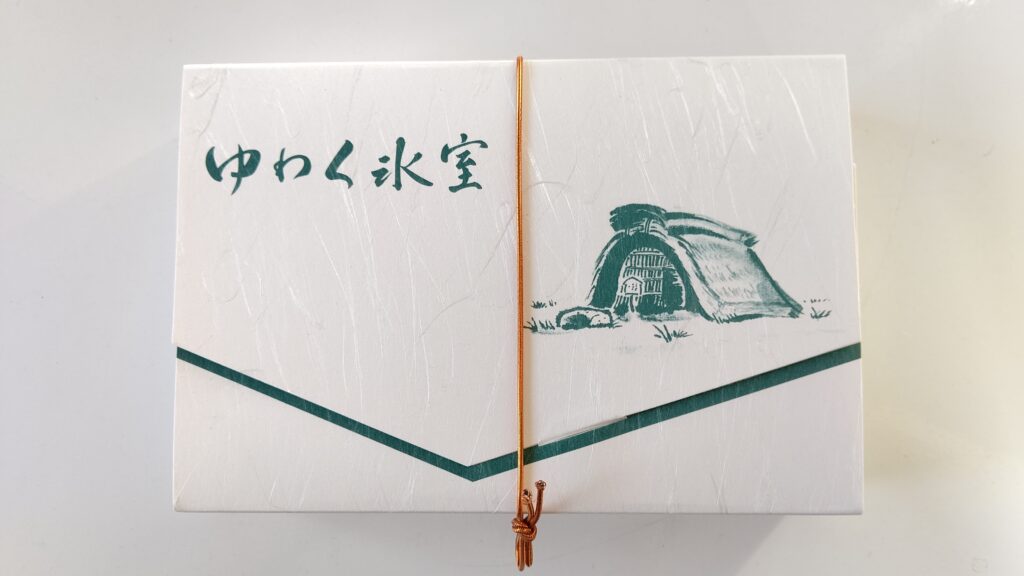

私は氷室饅頭にこれまで一度も出会ったことが無かったのですが、先日訪れた東京ミッドタウンの中にある”SAKE SHOP 福光屋”さんでたまたま見かけたため、すぐさま購入しました^^;

氷室饅頭の色は緑、白、赤の3色で、それぞれ「健康」「清浄」「魔除け」の意味が込められています。

1色ずつ個別になっている饅頭もあるのですが、今回購入した「湯涌氷室」は1つに3色入っているため、外箱によると1つで3個食べたのと同じ祈りが込められているそうです(笑)。

湯涌氷室はもっちり蒸してある饅頭生地でこしあんを包んでいるお菓子なのですが、

饅頭生地や餡の甘さは少し強めですが、餡に塩気があってとても食べやすかったです。

当然ながら、まだまだ知らない和菓子、習慣がたくさんありますね。

日本史が苦手だった私にとっては時代を追うのにも苦労しますが、和菓子の後ろにある物語に触れるのはとても楽しいです!

昨日の水無月に続いて、氷室饅頭のお話でした。

コメント