米粉のお菓子2つ目は「柏餅」です。

柏餅は端午の節句で老若男女問わず広く知られた和菓子ですね。

1か月遅れの柏餅づくりになってしまいした^_^;

柏の木の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないという特徴があります。新芽を子ども、古い葉を親に見立て、「跡継ぎが絶えない」「子孫繁栄」という縁起の良い意味が柏餅には込められています。

講座で作る柏餅は半月形の生地の中に ”小豆こしあん” または ”味噌あん” を包んでいるものです。

私の地元の柏餅は丸形で、白餅かよもぎ餅に粒あんが包まれたものが一般的でした、たまにこしあんを包んだものもありましたが、味噌あんの柏餅は今まで存在も知りませんでした。

先日訪れた川越で味噌あんの柏餅が売られており、川越名物だと思い込んで購入したのですが、味噌あんが使われる地域は全国に点在しているみたいです。

形についても少し調べてみましたが、インターネット上では様々な説が紹介されていました。

半月形は『はまぐり包み』『編笠』と言われており、1つの説は「東日本ははまぐり包み、西日本は丸包み」というものでした。これは一番分かりやすい説ですね(この場合、それぞれの形の発祥となったお店も調べられそうですよね)。

2つ目の説は「はまぐり包みは効率的に包むことのできる方法であることから元々はまぐり包みが一般的だった。しかし機械化と共に機械で成形しやすい丸包みが多くなっていった」というもの。こちらも納得できるロジックですね。

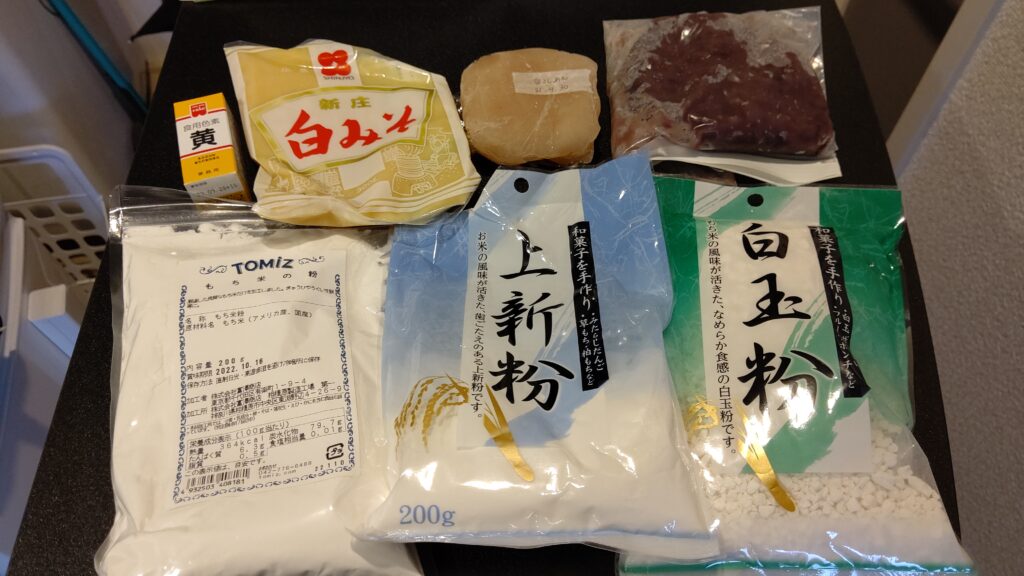

基本的な作り方はみたらし団子と同じ流れです。ただ今回の柏餅には上新粉だけではなく餅粉と白玉粉も使います。

ポイントは白玉粉は後で加えること。初めに上新粉と餅粉を水で練って蒸し上げます。その後、水で溶きのばした白玉粉を生地に混ぜ込んでいきます。

これは、白玉粉は餅粉以上にキメが細かく弾力があるためです。最初から生地に加えてしまうと、蒸しあがった生地の引きが強くなり、包餡が難しくなるのですね。

今回は作り置きしていた白あんに白みそを練り込んで炊いた味噌あん、小豆粒あんを包みました。それぞれ黄色、白色の生地です。

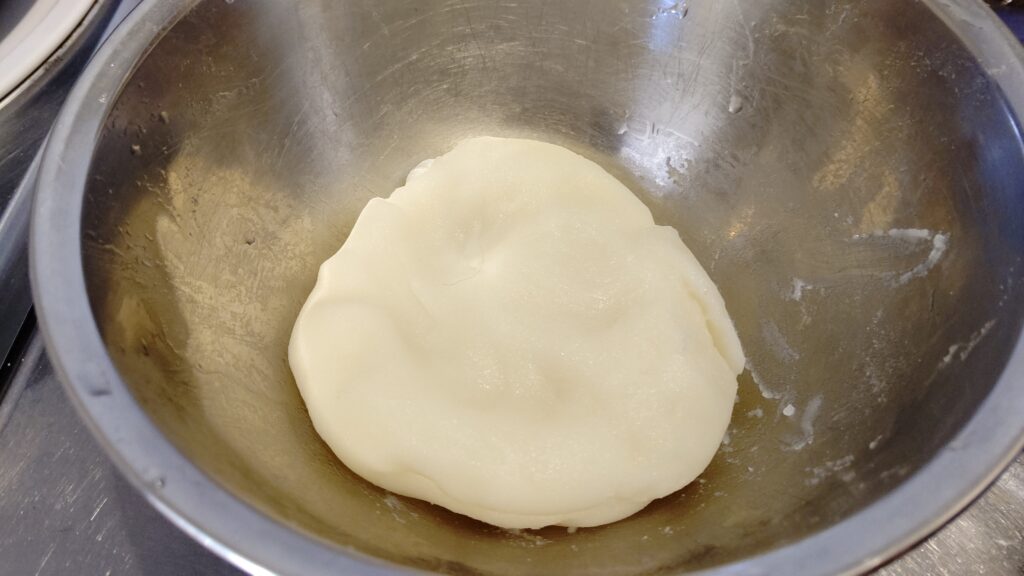

餅生地を作る時に水分がやや多すぎたみたいで、手を濡らしてもベタベタする扱いにくい生地になってしまいました。

柏の葉は購入を迷ったのですが、食べられるものではないのでもったいなくて買いませんでした^^;

柏の葉を巻く場合は蒸しあがって完全に冷めてから巻くのがポイントです。こうすることで葉が餅にくっついて取れないということが起きにくくなるそうです。

また、今回は中身を区別するために餅生地に色を着けましたが、柏の葉の裏表を変えて見分けるという工夫もされているそうですよ。

出来上がった柏餅はそこそこ美味しかったのですが、味噌あんはもう少し固く炊き上げないと、餅生地との一体感が生まれないと感じました。

またこれは好みの問題ですが、餅生地にも少し甘さが欲しい!(みたらし団子の時も同じことを言ったきがします^^;)

コメント